ご近所のおば様方は野良仕事を始めましたが、今回もちぐら作りの秘伝まとめに精を出しますよ。

”猫ちぐらを作ろう(5) 立ち上げ・胴編み 編”の続きとなります。

前回は、飾り編みを始めるにあたり、それまでの苦労が無駄にならないようねじりん棒で芯ワラを縛るところまで作業を進めました。

両手が自由になったところで、さあ次の作業を始めます。

<飾り編み>

(20) 飾り編みは差しワラ量が倍になるので、芯ワラが太くならないように予め斜めに切って半分ぐらいに削ぎ落す(写真20参照)。

(21) 削ぎ落した後の姿が写真21。

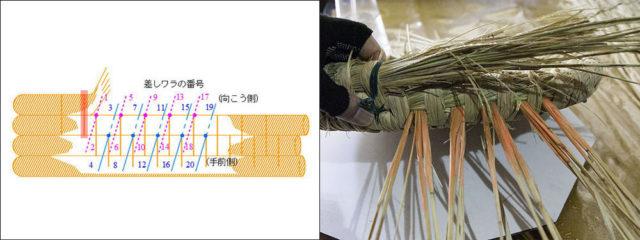

** この後、手順をワラに番号を振って説明する都合上、ワラ番号説明図を付けたので参照ください。説明図は、作りかけのちぐらを横から見た図です。

(22) 写真22がワラ番号説明図。

●青い線およびピンクの点線がそれぞれ差しワラで、青い差しワラは前もって差しておき、ピンクのワラは作業の都度差していきます(前もって両方のワラを予め差しておいてから編み始めるやり方もありますが、本法では都度差す方法で編みます)。

●この時のちぐらは、図中左上の赤塗りの編み目まで巻き上げ編みで編んできた状態です。青線とピンク線の差し目は、編み目半分の寸法分ずれているのに注意。

●(青線、ピンク線の一差しに使う実際のワラ本数は、今回は約4本使っています。)

●ここでの手順説明は、編みワラをどのように組んでいくかの姿を示すものであり、編むための手つきまでは撮影できないので、手(指)さばきは各自研究してください。

●基本、編みワラを組んだ後、手を離すとワラは解けてしまうので、組んだ後要所を指の腹で押さえたまま、次のワラを編むという格好になります。

●動作の動きを「折る」とか「巻く」とかいう表現をしますが、折るの時はワラを斜めに曲げて折り、芯ワラに沿わせます。両方のワラ(向こう側と手前側)を交差させ、アルファベットのV字模様を作るのでV字を美しく見せるように形を整えながら編みます。

●巻くの時は芯ワラの表面に緩みなく巻き付ける感じ。V字ワラを押さえつけ、芯ワラを締めるように巻きます。

●折るにしろ巻くにしろ、向こう側のワラから先に作業するか手前側からにするか、決めて編んだ方が仕上がりが美しい(と思う)。

(23) 写真23。まずは、青線のワラを5か所に差しワラする(一差し4本)。長さは向こう側の長さと手前側が同じぐらいになるように(以降の差しワラの長さも同じ)。

** 5か所というのは特に意味がある数ではなく、一息で編む分量として勝手に決めた数です。5か所分編んだら、また5か所(任意)差しワラして というような具合で編んでいきます。

(24) 写真24。青線の段より上のピンク線の段に差入れ針を使って、1-2ワラ(奇数が穂先側、偶数が根元側)を差しワラする。

(25) 差込んだワラの姿が、写真25。

** 以降、差入れ針を使って行う作業は、左手が組ワラの形が解けないよう押さえることに集中するから、右手だけで操作することになると思う(左手に動かせる指があいていれば、もちろん右手を介助)。

(26) 写真26。1-2ワラを一重(一回アヤを組んで両端を引く)むすび。

(27) 写真27。予め差しておいた青線の3ワラを巻き、4ワラを巻く。

(28) 写真28。ピンク側の5-6ワラを差す。

(29) 写真29。2ワラを折り、1ワラを折る。

(30) 写真30。5ワラを巻き、6ワラを巻く。

(31) 写真31。4ワラを折り、3ワラを折る。

(32) 写真32。7ワラを巻き、8ワラを巻く。

(33) 写真33。9-10ワラを差す。そして、6ワラを折り、5ワラを折る。

** ・・・と、手順は進んでいきますが、難しくはないものの、ややこしいですよね。

<リズムで覚える>

説明図と上記写真を眺めるれば、作業手順は、写真28から写真32の繰り返しとなることが分かります。つまり、

”差して、折って、巻いて(ピンク)、折って、巻いて(青)”のフレーズが繰り返すリズムですね。

で、それの前に写真24から27の前手順が加わると覚えることにしました。

<中断と編み仕舞い>

(34) 予め5か所に差したワラを全て編んだら、最後の形は写真34のようになる。

(35) 写真35。不安定な編みかけのワラ端を芯ワラに巻いてクリップ等で留める。

そして、飾り編みの始めの時のように、芯ワラを削いで、予めの差しワラを差して後、飾り編みを継続する。

また、必要な長さの飾り編みが終わった場合の最後の処理法は、写真34の一手前、つまり”巻き”をする前に未処理のワラ端を折りの形で芯ワラに沿わせてから、”巻き”を巻き上げ編みの撚りにして始末すれば、飾り編み終了になる。

** 入り口の幅は、底直径の半分ぐらいの大きさが見た目にバランスよいと言われていることや、飾り編み部分は編み進めたのちに増やすことはできないので、少し多めに編んでおいたほうがよいとの教えもあるので、メモしておきます。

(36) 写真36。飾り編みを終え、巻き上げ編みに戻して3目編んだ姿。この後も巻き上げ編みを続ける。

以上、今回は入り口底辺の飾り編みをまとめることができました。結局、計ってみたら飾り編み部分の周長は約22cmありました。

当初目標に設定した入り口幅13cmでは、あまりに狭いだろうと思い直して修正したものですが、さてこれでどのぐらいの入り口幅になるのでしょうか、楽しみです。

このあと、飾り編みを始めた位置の2、3目手前まで、巻き上げ編みを続けます。

<次の記事は、猫ちぐらを作ろう(7):入り口胴編み編 です。クリックしてください>

インスタグラムに投稿しています

テーマがなく節操のない写真集ですが、お時間がありましたら覗いていただけるとうれしいです。

スポンサーリンク

- 投稿タグ

- ブログ